परिचय

भारत में धर्मनिरपेक्षता हमेशा से गहन बहस का विषय रही है, खासकर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के बाद, जब 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया। हाल की राजनीतिक चर्चाओं ने यह सवाल फिर से उठाया है कि क्या धर्मनिरपेक्षता आपातकाल के दौरान जबरन थोपी गई थी या यह भारत के संवैधानिक मूल्यों का स्वाभाविक विकास है। यह विश्लेषण भारतीय धर्मनिरपेक्षता की ऐतिहासिक नींव, संवैधानिक विकास और समकालीन प्रासंगिकता की परीक्षा के दृष्टिकोण से समीक्षा करता है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की ऐतिहासिक नींव

अशोक की विरासत: प्राचीन जड़ें

सम्राट अशोक के शिलालेख (ईसा पूर्व 268-232) भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन के सिद्धांतों का सबसे पुराना प्रमाण हैं। धार्मिक सहिष्णुता और राज्य की तटस्थता के उनके दृष्टिकोण ने आगे चलकर संस्थागत धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी:

शिला लेख 7: "सभी धर्मों को हर जगह निवास करना चाहिए, क्योंकि सभी आत्म-संयम और हृदय की शुद्धता की इच्छा रखते हैं।"

शिला लेख 12: अपने धर्म का महिमामंडन और दूसरों के धर्म की निंदा करने पर निषेध।

धम्म नीति: शासन के सिद्धांत, जो धार्मिक सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि संवैधानिक नैतिकता और आचार पर आधारित थे।

अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं, बल्कि शासन के सिद्धांत थे - एक धर्मनिरपेक्ष ढांचा जो विविध धार्मिक समुदायों में सामंजस्य को बढ़ावा देता था और राज्य की तटस्थता बनाए रखता था।

स्वतंत्रता पूर्व संवैधानिक प्रयास

मोतिलाल नेहरू समिति रिपोर्ट (1928) - भारत का पहला संवैधानिक मसौदा - ने स्पष्ट रूप से क्लॉज 4(11) में कहा था, "कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया या किसी भी प्रांत के लिए कोई राज्य धर्म नहीं होगा, न ही राज्य किसी धर्म को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देगा या किसी धार्मिक विश्वास या स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव करेगा।"

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची प्रस्ताव (1931) ने प्रस्ताव संख्या 2(9) में स्पष्ट किया कि "राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता बनाए रखेगा।" इस प्रस्ताव में स्थापित किए गए प्रमुख सिद्धांत:

सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता

धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता

अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

यहां तक कि हिंदू महासभा के संविधान मसौदे (1944) में, वीर सावरकर की स्वीकृति के साथ, अनुच्छेद 7(15) में स्पष्ट रूप से कहा गया कि "केंद्र या प्रांतों में कोई राज्य धर्म नहीं होगा।"

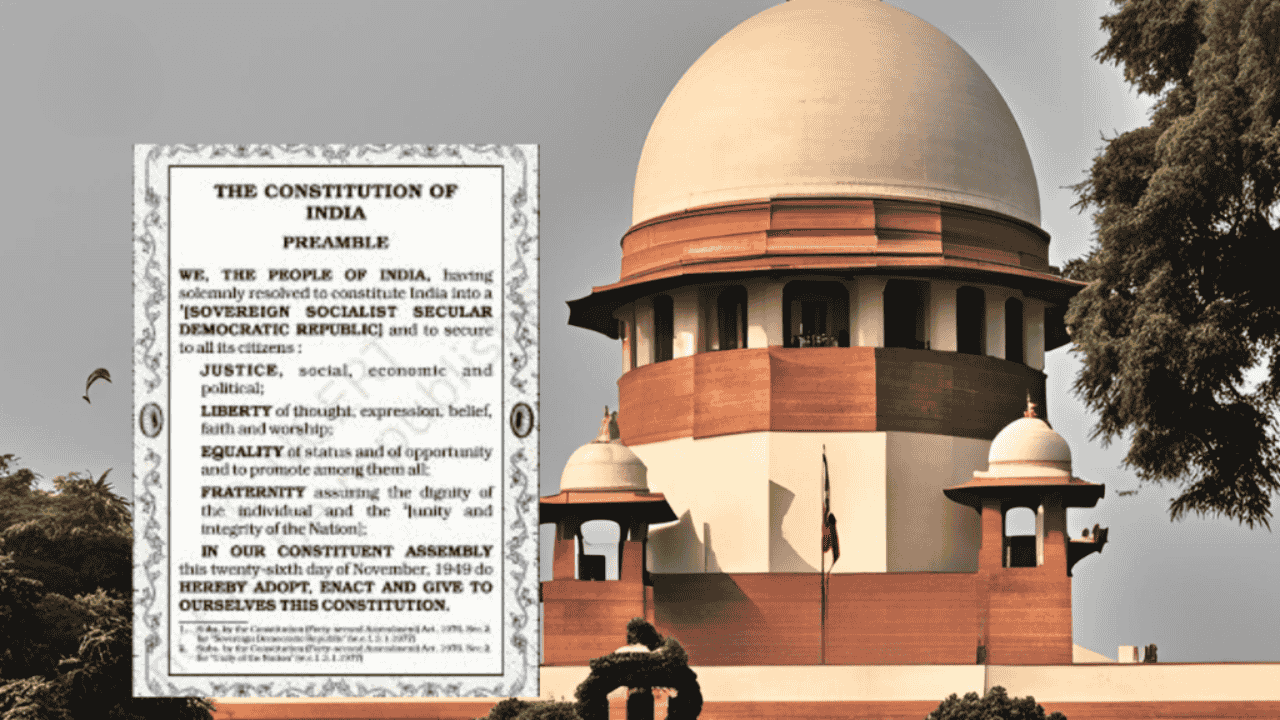

संवैधानिक विकास और 42वां संशोधन

आपातकालीन संदर्भ

42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। इस संशोधन को 'मिनी-संविधान' भी कहा जाता है, जिसमें व्यापक परिवर्तन किए गए:

मौलिक परिवर्तन: 40 अनुच्छेद और सातवीं अनुसूची में संशोधन

शक्ति संतुलन: मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अधीन किया गया

न्यायिक सीमाएं: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा की शक्ति सीमित

सुप्रीम कोर्ट की पुष्टि

केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल (1973) - 42वें संशोधन से तीन साल पहले - ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया। कोर्ट ने कहा, "राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति, जिसके अनुसार राज्य केवल धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, समाप्त नहीं की जा सकती।"

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) ने धर्मनिरपेक्षता को "धार्मिक सहिष्णुता की निष्क्रिय भावना से कहीं अधिक" और "सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की सकारात्मक अवधारणा" के रूप में परिभाषित किया।

समकालीन बहसें और चुनौतियां

वर्तमान राजनीतिक विमर्श

हाल के राजनीतिक बयानों ने आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़ने पर सवाल उठाया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (2024) में इन याचिकाओं को खारिज कर दिया, और पुनः पुष्टि की कि:

संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक विस्तृत है

धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार का प्रतिनिधित्व करती है

संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो समय के साथ विकसित होता है

संवैधानिक व्याख्या

भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडलों से भिन्न है:

पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता: राज्य और धर्म के बीच सख्त पृथक्करण

भारतीय धर्मनिरपेक्षता: सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान के साथ सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता

राज्य की भूमिका: सामाजिक सुधार के लिए हस्तक्षेप की अनुमति, लेकिन धार्मिक मामलों में तटस्थता

परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 25-28: धर्म से संबंधित मौलिक अधिकार

अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता

धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार

राज्य संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से सुरक्षा

धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक

अनुच्छेद 51A(b): स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना और बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता भी शामिल है।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण केस लॉ

केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल (1973): मूल संरचना सिद्धांत, जिसमें धर्मनिरपेक्षता शामिल

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (2024): प्रस्तावना संशोधनों की हालिया पुष्टि

करेंट अफेयर्स कनेक्शन

संघवाद और धर्मनिरपेक्षता: दोनों को मूल संरचना के तत्व के रूप में मान्यता

आपातकालीन काल: 42वें संशोधन के व्यापक प्रभाव

न्यायिक समीक्षा: संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में न्यायालयों की भूमिका

वैश्विक दृष्टिकोण और तुलनात्मक विश्लेषण

अंतरराष्ट्रीय मॉडल

दुनिया भर में विभिन्न धर्मनिरपेक्ष मॉडल:

फ्रांसीसी लैसिटे: सार्वजनिक स्थानों में धार्मिक प्रतीकों पर सख्त प्रतिबंध

अमेरिकी प्रथम संशोधन: चर्च और राज्य के बीच दीवार

भारतीय मॉडल: सैद्धांतिक दूरी और सकारात्मक हस्तक्षेप

समकालीन चुनौतियां

आधुनिक काल में धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियां:

राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण

वोट बैंक राजनीति

धार्मिक कट्टरता

अल्पसंख्यकों का बहिष्कार

परीक्षा की तैयारी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है

UPSC सिविल सेवा के लिए:

राजव्यवस्था: संवैधानिक प्रावधान, संशोधन और न्यायिक व्याख्या

इतिहास: अशोक से आधुनिक संवैधानिक विकास तक की ऐतिहासिक नींव

करेंट अफेयर्स: सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और राजनीतिक बहसें

निबंध लेखन: धर्मनिरपेक्षता एक मुख्य संवैधानिक मूल्य के रूप में

राज्य पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए:

संघीय संरचना और केंद्र-राज्य संबंधों की समझ

संवैधानिक इतिहास और विकास

मौलिक अधिकार और कर्तव्य

न्यायिक समीक्षा और मूल संरचना सिद्धांत

प्रमुख तैयारी सुझाव:

अशोक से संविधान तक ऐतिहासिक निरंतरता को समझें

भारतीय और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर स्पष्ट करें

धर्मनिरपेक्षता पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का विश्लेषण करें

संघवाद और लोकतंत्र के साथ धर्मनिरपेक्षता के संबंध को समझें

संवैधानिक संशोधनों और उनकी न्यायिक समीक्षा पर प्रश्नों का अभ्यास करें

संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जगह को लेकर बहस भारत की संवैधानिक पहचान के व्यापक प्रश्नों को दर्शाती है। प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए, अशोक के प्राचीन सिद्धांतों से लेकर आधुनिक संवैधानिक प्रावधानों तक इस विकास को समझना भारत की शासन व्यवस्था और समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

बाहरी संदर्भ:

PRS Legislative Research: 42nd Amendment

परीक्षा की तैयारी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है

यह विषय UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल संविधान, राजनीति और इतिहास के खंडों को जोड़ता है, बल्कि हालिया घटनाओं और न्यायिक फैसलों से भी सीधा संबंध रखता है। धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ, उसका भारतीय संदर्भ, और संवैधानिक विकास को समझना आपको निबंध, सामान्य अध्ययन, और साक्षात्कार में बढ़त दिला सकता है।

समग्र तैयारी के लिए, ऐतिहासिक, संवैधानिक और समकालीन दृष्टिकोण को जोड़कर पढ़ें।